深煎り・中煎り・浅煎りの違いとは?コーヒーの味わいやおすすめの飲み方

2025.02.06

豆知識

コーヒー豆を購入するときや喫茶店で頻繁に見かける「深煎り・中煎り・浅煎り」という言葉。この3つの違いをご存知でしょうか?「味や香りがなんとなく違う気がするけど...はっきりとは分からない」という方へ、意外と知らない「煎り」の違いについて、実際に深煎りコーヒーを焙煎して解説いたします。

「深煎り・中煎り・浅煎り」の違いとは?

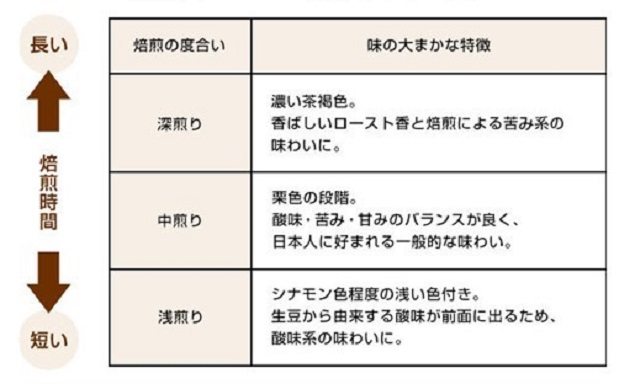

コーヒーは「生豆」の状態で生産国から日本に輸入されます。焙煎(煎り)は、国内で行われる工程で、コーヒー味を大きく左右し、大別すると「深煎り・中煎り・浅煎り」の3つの度合いに分けられます。

同じ原料を同じ焙煎方法で煎った場合、より焙煎時間の短いものを「浅煎り」。程よい焙煎時間のものを「中煎り」。時間をかけて焙煎したものを「深煎り」と言います。焙煎の度合いが変わることで、味や香りはもちろんのこと、コーヒー豆自体の見た目にも変化が出ます。

具体的に「深煎り・中煎り・浅煎り」それぞれにどのような違いがあるのか、一つずつ詳しくご紹介いたします。

深煎りの豆・味わいの特徴とおすすめ商品!飲み方もご紹介

「深煎り・中煎り・浅煎り」の3つの中で、焙煎度合いが深い「深煎り」。空気中にもコーヒーの特徴的な香ばしい香りが漂います。

深煎りコーヒーの味わいの特徴

深煎りコーヒーの最大の特徴は苦み。もともと苦みが少ないコーヒー豆であっても深煎りにすることで、ビターな味わいが広がります。また、苦みが特徴のコーヒー豆であればさらに苦みが増し、とてもしっかりとした味わいになります。

酸味については、ほとんど感じることはありませんが、酸味が魅力のコーヒー豆であれば、深煎りにすることですっきりとした味わいに変化。酸味が苦手な方は、深煎りコーヒーであれば飲みやすく感じるでしょう。

深煎り豆の特徴

深煎り豆の見た目は濃い茶褐色から黒褐色で、ツヤツヤした印象です。

3つの段階の中でコーヒー豆の色が一番色濃く発色します。また、コーヒー豆の特性上、焙煎が深くなるとよく膨らみ、それにともなって豆に空洞部分が多くなってきます。その空洞からコーヒー豆が本来持っている香りが立ち、油分が滲み出てきます。 また煎り上がりのコーヒー豆は2割程度軽くなります。 例えば200gの生豆を「中煎り」に焙煎すると、煎り上がりは約160g。深煎りの場合は、もう少し軽くなりますが、豆の嵩(面積)は増えます。コーヒー用メジャースプーンですり切り1杯を量ると、中煎りは10gですが、深煎りは9~8gほどとなります。また浅煎りと比較するとわずかですが、カフェインの含有量が少なくなります。

深煎りコーヒーのおすすめの飲み方・飲み合わせ

深煎りコーヒーは苦い特徴があるので、朝や食後のシャキッとしたい時にぴったりです。ミルクやお砂糖をたっぷり入れて飲んだり、わざと濃い目に抽出してカフェオレなどにアレンジをしたりするのもおすすめです。 スパイスの効いた食事や・スイーツとの相性も良いです。カレー、乳製品たっぷりのスイーツと合わせて飲むと、バランスよく召し上がれます。

中煎りの豆・味わいの特徴とおすすめ商品!飲み方もご紹介

日本人に好まれている味わいの「中煎り」。実は、広く一般的に飲まれている焙煎度合いが中煎りです。

中煎りコーヒーの味わいの特徴

市販のレギュラーコーヒーやホットコーヒーとして提供されているものであれば、中煎りであることが多いです。中煎りコーヒーの特徴は豆本来の味わいを感じやすいことにあります。苦みや酸味、香りについても個々の豆の本質が分かりやすいコーヒーです。

中煎り豆の特徴

深煎り豆に比べ、色が明るく、固さがあるのが中煎り豆です。深煎り豆ほど表面に油分は出てきませんが、若干しっとりとした印象があります。

中煎りコーヒーのおすすめの飲み方・飲み合わせ

一番のおすすめはブラックで豆本来の特徴を存分に味わっていただくことです。飲んでいく中で、苦みを感じたらお砂糖、酸味を感じたらクリームを加えて、お好みに合わせてお楽しみください。 とても幅広い味わい方ができるので、さまざまなお料理やスイーツにも合わせることができます。お気に入りの取り合わせを見つけるにはぴったりの一杯です。日本ではあまり見かけませんが、イタリアではエスプレッソに使われることが一般的です。

浅煎りの豆・味わいの特徴とは?飲み方もご紹介

深煎りコーヒーと比べて焙煎が難しいとされる「浅煎り」。サードウェーブコーヒーがコーヒー業界での新流暢として中心を集めるようになってから、人気を集めはじめている注目の焙煎度合いです。

サードウェーブコーヒーとは、コーヒー業界の第三の風潮のことです。ファーストウェーブが、19世紀後半から、1960年代まで続く、大量生産・大量消費時代です。次のセカンドウェーブが、深煎り豆を使ったコーヒーの時代がセカンドウェーブとされています。サードウェーブでは、豆本来の味わいを味わうため、浅煎りや中煎りなどあえて焙煎度合いを深くしない豆が中心です。そのため、近年サードウェーブが新流暢として広く知られるようになったため、浅煎りの豆に人気が集まっています。

浅煎りコーヒーの味わいの特徴

浅煎りコーヒーの味わいのメインは酸味です。コーヒー豆は焙煎をすることではじめに酸味が形成され、深度が深くなるほど苦みが強くなり、酸味を感じにくくなります。浅煎りコーヒーは酸味をより感じられる焙煎度合いです。

コーヒーの苦みを感じずに爽やかでフルーティーな味を楽しみたいのであれば、浅煎りコーヒーがぴったりです。

浅煎り豆の特徴

白っぽい緑色の生豆に比べると、こんがりきつね色の印象がある浅煎り豆。しかし、他2つの焙煎度合いに比べ、色素は薄く、香辛料のシナモンの印象です。表面も質感はマットです。

浅煎り豆は味の酸味が引き立つことが特徴です。焙煎時間が深煎り豆よりも短いため、豆の中の水分が蒸発しきっていないです。蒸発が進んでいないことにより、豆は重く、深煎りよりも固い感触です。

浅煎りコーヒーのおすすめの飲み方・飲み合わせ

軽い飲みごこちで、お茶のように召し上がれるので、焼き菓子との相性は抜群。紅茶のようにシフォンケーキなどと合わせるのもおすすめです。 しっかりとした酸味を感じる豆の種類であれば、生のフルーツの入ったスイーツもマッチします。コーヒーとフルーツの酸味が調和しあって、とても飲みやすくなります。

煎りを決める「焙煎」とは?

焙煎とは簡単に、生豆に熱を加え、乾燥させること。その過程で化学変化させることを指します。 コーヒーの生豆は白っぽく緑色をしていて、そのままだと飲むことができません。コーヒーは焙煎という工程により化学変化が起き、特徴的な苦みや酸味、香りなどが立つようになります。

この焙煎の度合いにより「深煎り・中煎り・浅煎り」などの仕上がりが生まれます。同じコーヒー豆であっても、焙煎度合いにより味わいは大きく変わるので、コーヒーの味を決めるとても大切な工程です。

8段階の焙煎度合い

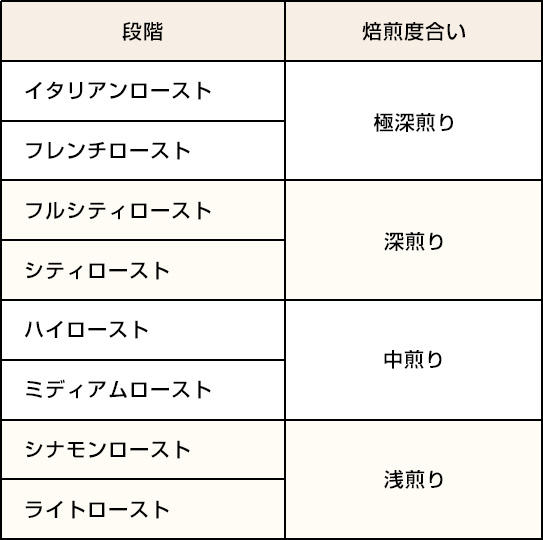

実はコーヒーの焙煎度合いは細分化すると「深煎り・中煎り・浅煎り」の3つにはとどまりません。さらに8つの焙煎度合いに分けられます。

一般的なコーヒーショップで販売されているコーヒー豆の多くは、「深煎り・中煎り・浅煎り」としているので、8つすべて覚えずとも好みのコーヒーを選べます。 ただ、同じ焙煎度合いでもコーヒーショップによって若干の違いが出ることがあります。より、理想的なコーヒーを楽しみたいのであれば、8段階の焙煎度合いを意識してみても良いでしょう。

深煎りコーヒーの焙煎の仕方

一口に深煎りコーヒーといっても、焙煎方法が違えば焙煎時間や温度が大幅に変わります。 また、豆の種類が異なったり、同じコーヒー豆でも時期や季節が変わったりすると、細かく焙煎度合いを調整する必要があります。

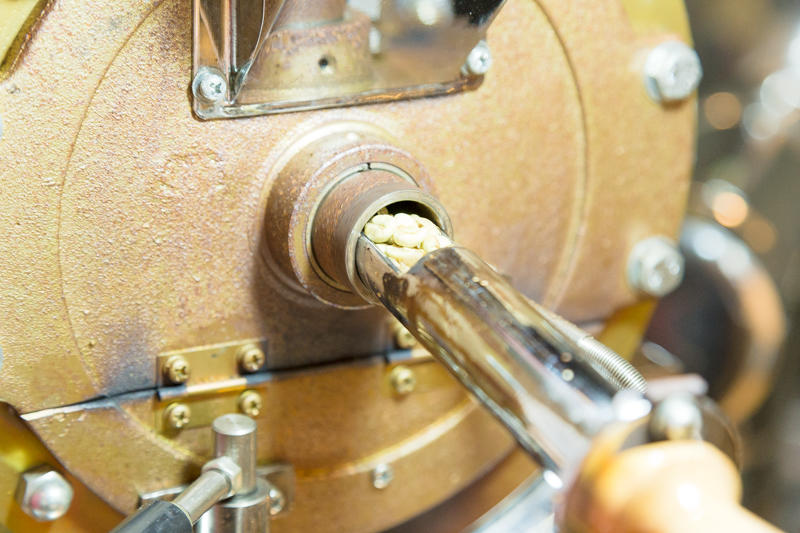

今回は、半熱風式という焙煎方法で深煎りコーヒーを焙煎したので、その手順を簡単にご紹介します。

-

1 焙煎機へ豆を投入する 焙煎にはいくつかの方法があります。今回行う半熱風式とは、コーヒー豆を直接火に当てずに煎りながら、ドラム型の焙煎機を回転しながら熱風の力で焙煎する方法です。 半熱風式の場合、焙煎機を事前に十分な温度に加熱した後、豆を投入します。

-

2 火力や焙煎機の回転スピードを細かく調整する 焙煎は、はじめの数分がカギです。その間は特に細かく火力を調整したり、回転する焙煎機のスピードを変えたりします。

-

3 豆の状態をこまめに確認する 豆の焙煎度合いを確認するうえで、色は一番の手がかりです。サンプラーと呼ばれる焙煎機内の豆を取り出し、テストスプーンで豆の状態をこまめにチェックします。

-

4 豆の種類や時期にあわせて焙煎時間を調整する 時間の調整一つで、焙煎度合いが全くといっていいほど、異なります。時間を細かく計測し、調整しましょう。

-

5 コーヒー豆がハゼているかを確認する 「ハゼ」とは、コーヒー豆が焙煎されていく過程で、熱により化学反応が起こり発生する炭酸ガスにより生豆の細胞壁が破壊される時に出るバチバチというハゼ音のことを指します。 焙煎度合いを調整する貴重な手がかりですので、音だけでなく肉眼でもチェックします。この頃から豆の色がどんどん変わってきます。

-

6 2ハゼが終わったことを確認する 深煎りコーヒーであれば、2回目のハゼ音(2ハゼ)が終わってから少し経つと焙煎が完了します。 2ハゼは1回目よりも音が高く、パチパチとした連続音が響きます。

-

7 焙煎機からコーヒー豆を出す 焙煎が完了したら、一気に焙煎機からコーヒー豆を取り出します。数十秒の違いで焙煎の度合いが変わってしまうので、タイミングが肝心です。

-

8 コーヒー豆を冷ます 焙煎機からコーヒー豆を取り出した後も、余熱で焙煎が進んでしまうことがあります。粗熱が取れ十分に豆を冷ませば完成です。

-

9 焙煎後は4~5日が飲み頃 コーヒー豆は自分で焙煎した場合、4~5日が飲み頃です。焙煎から時間が経つことでコーヒー豆内の炭酸ガスが抜け、風味が落ち着きます。 豆の種類にもよりますが、4日~5日程度たった深煎りコーヒーは炭酸ガスによるピリピリした口当りはなく、香ばしい風味と甘みを感じることもできる味わいです。

深煎りコーヒーの香りを楽しみたいのであれば、焙煎後直後に飲んで見て下さい。ただ、味はあまりしないので、機会があればどちらもお試しください。

今回焙煎をさせていただいた「錠前屋珈琲」店舗情報

| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-34-3号先 |

|---|---|

| 営業時間 | 11:30~20:00 ※金曜、土曜 焙煎機シェア、注文焙煎、焙煎体験、抽出体験、物販 ※月曜~木曜 物販のみ |

| 定休日 | 日曜、祝日 |

| HP 情報 | CRAFT SHARE-ROASTERY 錠前屋珈琲 ご予約・お問い合わせはこちらから |

焙煎のプロフェッショナルである「ローストマイスター」が在中する、錠前屋珈琲。ローストマイスターが個別のニーズに合わせて焙煎をしてくれる「注文焙煎」。焙煎機を時間貸しする「焙煎機シェア」。また事前予約をすることで焙煎士レクチャーの「焙煎体験」や「抽出体験」ができます。

*本記事では錠前屋珈琲協力の元、焙煎をしています。実際には事前予約が必要です。予めご了承ください。

好みの煎り度合いを見つけてコーヒーを自由に楽しみましょう

コーヒーは日々の生活中に彩りを加えてくれる、とてもすてきな嗜好品です。必ずしも「こう飲まなくてはならない」というルールはありません。お好みでアレンジを加えて、自由に楽しんでみてください。

特に今回ご紹介した「深煎り・中煎り・浅煎り」については好みが分かれやすい要素です。コーヒーの苦みがお好きな方は深煎り、コーヒーの酸味がお好きな方は浅煎りと、ご自分がお好きな味わいから試してみましょう。その後、さまざまな焙煎度合いを試すのがおすすめです。 煎り度合いを少し意識してみると、きっとコーヒーの新しい楽しみ方が見えてくるでしょう。いつもの一杯も煎り度合いにこだわってみては、いかがでしょうか。

あわせて読みたい記事 『コーヒー豆の焙煎とは?自家焙煎のやり方とプロが使う焙煎機について』

コーヒーの風味や香りを決定付ける重要な工程である焙煎。焼き加減だけでなく温度の与え方1つで風味は大きく変わってしまいます。

今回はそんな焙煎について基礎知識からプロの目線まで解説。また自家焙煎の方法も一緒にご紹介します。プロによる焙煎の方法、ご家庭でもできる自家焙煎の方法についてご紹介いたします。

こちらの記事のご感想をお聞かせください

記事のご感想を「投稿」または他の方の投稿に「いいね!」いただくと、キーコーヒーの公式オンラインショップ・コーヒーセミナー・直営ショップで使えるポイントに変換できる「アクションマイル」がたまります。ぜひ様々なサービスを通じてコーヒーをお楽しみください!

※

会員登録・ログイン

が必要になります。